【こどもとの遊び】3歳の幼児とどう遊ぶ?楽しいふれあい方!

公開日 2021年04月06日

更新日 2022年02月28日

1人目の出産を終えて落ち着いてきたら2人目を考えるパパとママは多いでしょう。

子どもは何人ほしいと話をするときに、何歳差にするかについても悩みますよね。

経済的不安、精神的不安など様々な理由で踏み切れない人もいます。

今回は、子どもは何歳差がいいのか、年齢差によるメリット・デメリットや、妊娠前にしておくことや心構えなどについてまとめていきます。

2人目を考えているパパとママはぜひ参考にしてみてくださいね。

目次

2人目を何歳差にするかを考えた時、いろいろな不安や疑問があります。

ここでは年齢差によるメリット・デメリットについてまとめていきます。

年子はものすごく大変そう!とイメージを抱いている人は多いかもしれませんが、年子育児にもメリットはあります。

年子差育児では、2人目が産まれた時は1歳以下の場合がほとんどです。

大きな赤ちゃんと小さな赤ちゃんは見ているだけでも癒しになります。

上の子が成人を迎えて、その一年後に下の子が成人をします。

大変な思いをした分、育児を終えるのはとても早く感じるかもしれませんね。

年が近い分、流行やその年齢ならではの悩みなども気軽に言い合える関係でいられる場合が多いのです。

1歳近くなると動きも活発になり、その時期に夜泣きが多くなると、パパやママは寝不足の日が続きやすくなりがち。

日中体を動かして遊んだ分、きちんと休めないことがあります。

小さいうちはミルク代やおむつ代がかかりますし、大きくなるにつれて、

がかさみます。

おもちゃや制服など、兄弟のおさがりは期待できず、それぞれに購入が必要なため、年子差育児を考える場合は、経済的に余裕が必要かもしれません。

小さなうちはイヤイヤ期が同時に起こる、もしくは長期間続くことになります。

年子であっても、双子のような多胎育児に近いほどの負担になるでしょう。

イヤイヤ期の子どもを1人育てるだけでも精神的負担は大きいので、年子差育児となると負担は倍になってしまいます。

多くの家庭が2歳差育児をしています。

2歳差育児では入学費用は連年ではなく、用意するための期間が少しあります。

負担となりやすい修学旅行などの費用も立て続けではありません。

おさがりの服も使用できる可能性があります。

金銭的負担が数年おきになるので、経済的負担は分散できるでしょう。

例えば年子であれば、まだ上の子が着られる場合、下の子の服を新しく買わなくてはいけません。

3歳差であれば、小さくなった服を保管する期間があり、収納スペースが必要です。

2歳差であれば、これらの問題がほとんどありません。

上の子には比べる赤ちゃんもおらず初めての子育てに一生懸命となるため、成長がゆっくりだと感じるかもしれません。

しかし、下の子は年齢の近い上の子を真似してどんどんと成長するため、成長が早く感じられるでしょう。

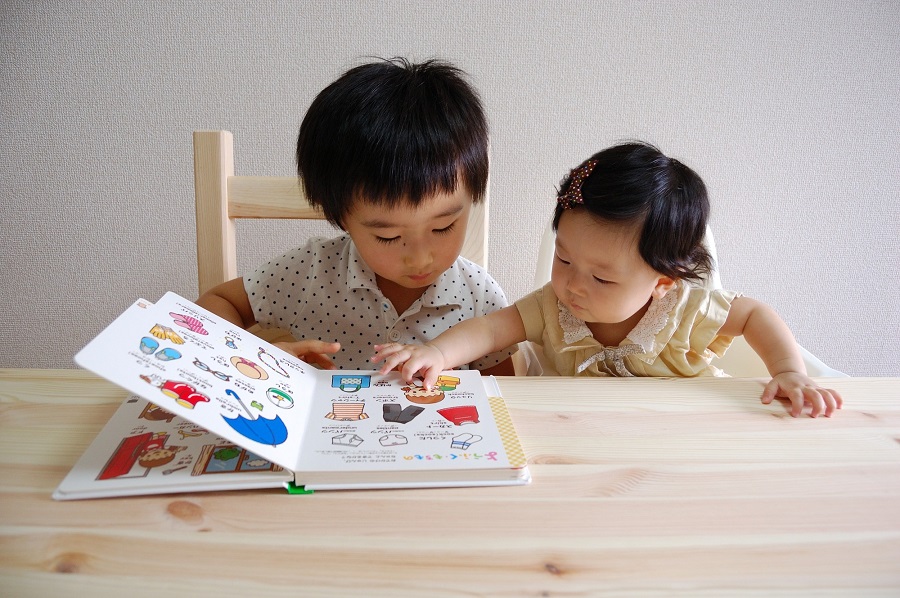

年が離れるにつれ、遊ぶものや趣味は変わってくるかもしれませんが、2歳差であれば一緒に遊ぶ姿が見られます。

とても微笑ましくてかわいらしいですよ。

2歳になるとできることは増えてきますが、まだまだママに甘えたい時期。

ママが赤ちゃんを抱っこしていたり、授乳していたりするとやきもちを妬いて、ママは気持ち的にも疲れやすくなります。

つわりがある時期はまだ上の子に手がかかり、

があります。

さらに家事をこなすとなると、ママは体力的に厳しくなってしまいます。

また、学費や学校行事の費用が2年に1度かかるため、経済的にも厳しいでしょう。

一緒に遊ぶ姿は見られますが、遊びたいおもちゃが一緒のため、取り合いの喧嘩になることが多いでしょう。

ママはそれだけでストレスが溜まってしまいそうですね。

下の子が立てるようになるまでのワンオペのお風呂はとても大変です。

上の子が自分で洗えず長湯もできないため、お風呂はスピード勝負。

癒しのバスタイムは夢のまた夢ですね。

上の子が卒業したタイミングで下の子が入学するため、同じ性別と学校であれば制服を買う必要がありません。

3歳になれば、ある程度のことは1人でできるようになります。

もしたがる子もいます。

パパとママが上手に対応できれば、負担は軽くなります。

妊娠中に大きなおなかで上の子を抱っこするのはとても大変です。

しかし、「お腹が大きくて大変だから座って抱っこしてもいい?」と伝えれば理解してくれます。

現代でも子育てはワンオペ育児が多いのが現状です。

猫の手も借りたくなりますが、上の子がお手伝いをしてくれる時期なので、ママの負担は少し軽くなるでしょう。

下の子が小学校の修学旅行のとき、上の子は中学校の修学旅行です。

修学旅行の費用は一人分でも負担となりやすいため、計画的に準備した方がいいでしょう。

3歳差の兄弟であれば同じ時期に卒業式・入学式が行われることになります。

1シーズンに何度も出席するのはとても大変ですよね。日程が重なる場合も予想されます。

ママは仕事の休みを調整するのも一苦労です。

また、入学金など、入学準備費用も一気にかさみます。

妊娠中には上の子は外で元気よく遊びたいお年頃。

なども我慢しなくてはならないため、ママはとても大変です。

年が離れていれば、やきもちは妬くものの、

などをすることは少ないでしょう。

育児を手伝ってくれる子もいます。

そうなると、お風呂や料理をしている間、ママは少しでも余裕が出ますね。

8歳差育児の場合、下の子が小学校修学旅行のとき、上の子は成人です。

学校行事などにおいて被ることは少ないため、経済的負担も少しは軽くなるでしょう。

4歳差でも下の子が生まれるころには上の子は幼稚園や保育園に通っています。

5歳差では小学校に一緒に通えるのは1年間だけです。

6歳差以降では小学校に一緒に通うこともありません。

8歳差育児の場合、下の子が遊び盛りの年中だとして、上の子は中学生です。

帰りも遅くなるなど、生活ペースも違ってくるため、お互いに遊ぶ時間や機会は少なくなりがちです。

25歳で初めて出産したとして、上の子が成人するころにはママは45歳です。

8歳差で下の子を産んだとすれば出産時は33歳で、下の子が成人するころにママは53歳です。

このように、育児を終えるのが遅くなってしまいます。

長い期間、子育てに関わることが出来るとも言えます。

しかし、上の子の育児で培った育児経験や勘が、期間が空くほどに下の子の頃には記憶が薄れてしまい、また一から子育てするような感覚になるかもしれません。

ママやパパも年齢を重ねているので、下の子の運動会では、上の子の頃のように活躍できるとは限らない場合もあります。

2人目の計画を立てるとして、その妊娠前にしておくべきことは何でしょうか。

必ず必要なわけではありませんが、しておいたほうが後々楽であろうものをまとめました。

夫婦の間で、どんな育児をしたいかについて話し合っておきましょう。

これらを話し合っておくことで、夫婦間の喧嘩も少なくできます。

子どもは何人欲しいのかなど2人目以降のことも話し合って、同じようにルールなどを決めておきましょう。

共働きの場合は育休をどれくらいとるかなどについても、事前に話し合いましょう。

2人目が産まれると、1人目の時と比べて当然お金がかかります。

などについてもきちんと決めておきましょう。

など、大人の状況に関わらず子どもはいつ熱を出すかわかりません。

いざという時の為にどう対応できるのか家族で話し合い、備えられるようにしておきましょう。

子ども2人を連れて病院に行くのはとても大変なので、子どもを預けられる場所を探しておきましょう。

熱を出したときに慌てて探すのは大変ですよ。

もきちんと整理しておきましょう。

2人目が産まれてからではバタバタして、なかなか写真の整理などもできません。

1人目が昼寝をしているときなどにまとめて整理をしておくと楽になるでしょう。

女性は年齢とともに妊娠しにくくなります。

年齢を重ねると子宮も卵子も衰えていくことも原因のひとつです。

計画したとおりにはなかなかならないかもしれません。

1人目は自然妊娠だけど2人目は不妊治療をしてやっと授かったということも少なくありません。

絶対に計画通りにする!という気持ちはなくしたほうがいいでしょう。

できるといいね、という気持ちで前向きに妊活をし、気持ちに余裕を持つことが大切です。

反対のパターンもあります。

1人目を産んで性行為を再開した場合、2人目が予定外にできてしまった!ということがあります。

妊娠を望んでいないのであれば避妊するなど、計画性が大切です。

避妊も100%ではありません。

仮に予定外に妊娠してしまった場合でも、大切な命、まずはお腹に宿ってくれたのだと喜びましょう。

2人目の妊娠についてまとめてきました。

多くのママは、1人目の出産を経験して、「2人目は絶対にない!」と思うものです。

しかし、いざ育児をしていると、可愛くてもう1人ほしくなる!と気持ちが変わる場合もあります。

2人目を産むと、もちろん負担はいろいろな面で増えます。

しかし、

大変なことばかり考えるのではなく、2人目産まれたらこんなことがしたい!など、まずは楽しみなことを考えてみてはいかがでしょうか。

もちろんそれぞれの家庭により判断は違います。絶対的なおすすめはありません。

一人っ子でも、兄弟がたくさんいても、家庭それぞれに幸せな時間を過ごしたいものですね。

まだデータがありません。